Copyright © 2024 Peking University School of Transnational Law.

2024-11-21 Views: 42

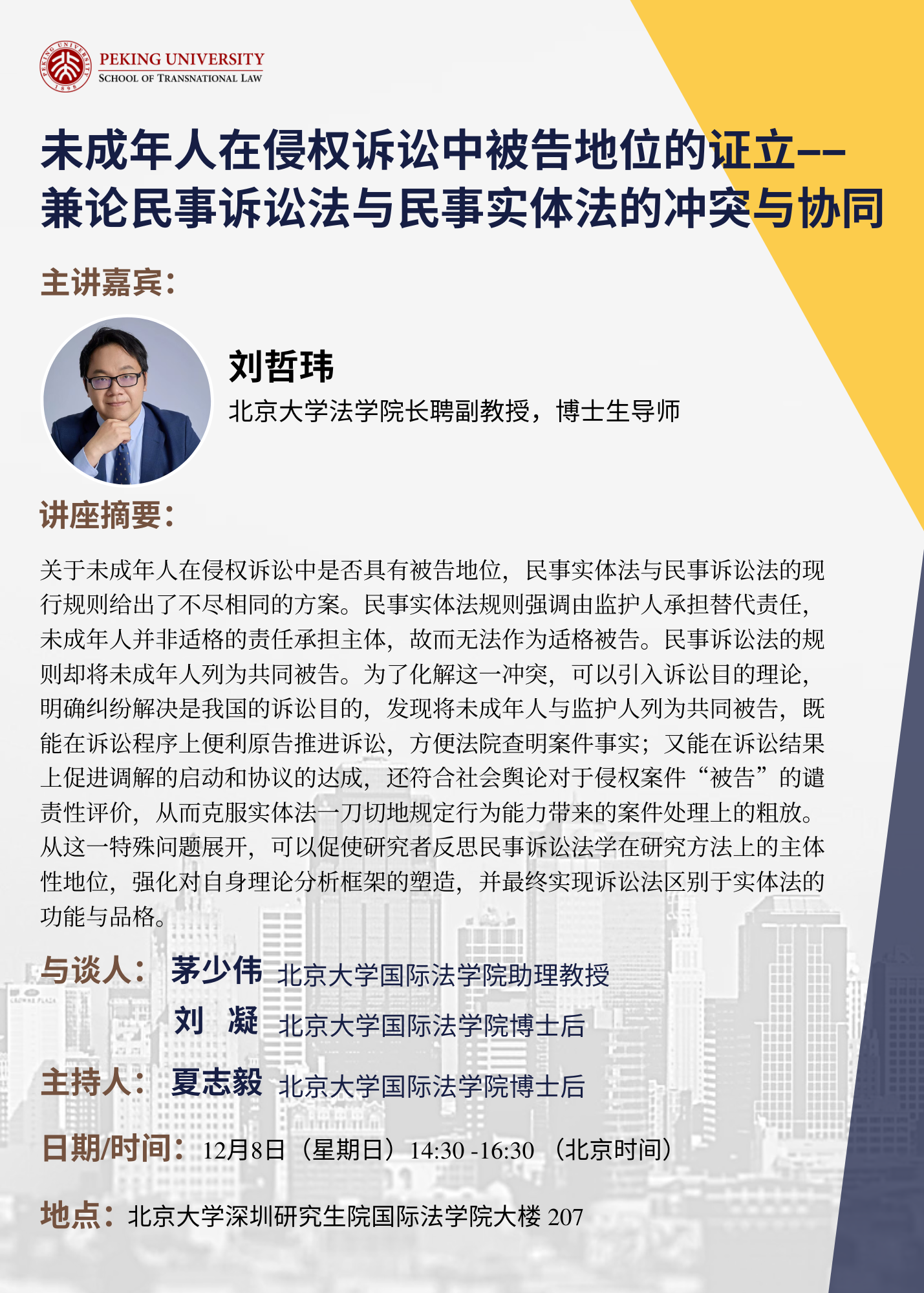

主题:未成年人在侵权诉讼中被告地位的证立——兼论民事诉讼法与民事实体法的冲突与协同

主讲人:刘哲玮,北京大学法学院长聘副教授,博士生导师

与谈人:茅少伟,北京大学国际法学院助理教授

刘凝,北京大学国际法学院博士后

主持人:夏志毅,北京大学国际法学院博士后

时间: 2024年12月8日(周日)14:30 - 16:30(北京时间)

地点:国际法学院大楼207教室

语言:中文

主讲人简介:

刘哲玮,北京大学法学院研究员,博士生导师。现任北京大学法学院副院长,兼任中国法学会民事诉讼法学研究会理事、副秘书长,中国法学会法学教育研究会理事,清华大学法学院纠纷解决研究中心、中国政法大学诉讼法学研究院、西南政法大学比较民事诉讼法研究中心研究员。主要从事民事诉讼法学、证据法学、司法制度、民事诉讼法与民商事实体法交叉等研究。在《法学研究》等期刊报章上发表学术论文、评论40余篇,出版学术专著、编著、译著多部。主持国家社科基金、中国法学会、最高人民法院研究项目多项。

讲座摘要:

关于未成年人在侵权诉讼中是否具有被告地位,民事实体法与民事诉讼法的现行规则给出了不尽相同的方案。民事实体法规则强调由监护人承担替代责任,未成年人并非适格的责任承担主体,故而无法作为适格被告。民事诉讼法的规则却将未成年人列为共同被告。为了化解这一冲突,可以引入诉讼目的理论,明确纠纷解决是我国的诉讼目的,发现将未成年人与监护人列为共同被告,既能在诉讼程序上便利原告推进诉讼,方便法院查明案件事实;又能在诉讼结果上促进调解的启动和协议的达成,还符合社会舆论对于侵权案件“被告”的谴责性评价,从而克服实体法一刀切地规定行为能力带来的案件处理上的粗放。从这一特殊问题展开,可以促使研究者反思民事诉讼法学在研究方法上的主体性地位,强化对自身理论分析框架的塑造,并最终实现诉讼法区别于实体法的功能与品格。

海报: