Copyright © 2024 Peking University School of Transnational Law.

2025-10-27 Views: 9

编者按

当代码的逻辑遇上法条的严谨,会碰撞出怎样的思想火花?从人工智能到法学,2025级新生詹佳奕的跨学科旅程,不仅是专业的转换,更是一场关于理性与正义的深度对话。她曾在生活中因目睹不公而触动,也在《断臂上的花朵》中读懂法律的温度;从苏格拉底式的课堂到知识产权的前沿领域,她以理工的缜密思维,探寻法学中“不同答案的合理性”。如果你也曾徘徊于交叉路口,或对自我与未来充满追问,这篇访谈或许会为你点亮一束光——关于选择,关于成长,也关于如何在限制中,找到属于自己的可能。

詹佳奕,北京大学国际法学院2025级新生。毕业于国防科技大学人工智能专业。非典型理工科学生,历史人文景点狂热爱好者,中国古代建筑爱好者。喜欢听岩中花述,喜欢法律。

•

Q

是什么契机让你开始思考从人工智能转向法学这条职业道路?是受到某个具体项目或事件的影响,还是在学习过程中逐渐形成的想法?

对我而言,这是一个循序渐进的过程,或者说是我内心价值观与外部经历不断对话的结果。从很小的时候起,我就对“公平正义”特别敏感,当身边人遭受不公平的对待时,我会表现出过于强烈的反应。

而真正开始系统了解法律,其实是在进入大学之后。大一时,我很喜欢在图书馆阅读不同领域的书籍。其中,有一本书对我日后转法产生了比较大的影响——《断臂上的花朵》。这本书的作者是南非的一位黑人法官,他经历了四十多年的种族隔离政策,甚至因为反抗不公正的政策而遭到迫害,在一次爆炸事件中失去了一条手臂。但令人敬佩的是,在南非恢复秩序后,他并没有选择仇恨和报复,而是积极倡导社会和解与包容,后来成为南非宪法法院的大法官。这位法官的经历让我深受震撼,也从本质上改变了我对法律的认知。在此之前,我内心一直存在着一个偏见:法律人不是站在“正义”的一侧,而是仅站在雇主的一侧。但这本书让我明白,真正的法律人可以在制度框架内推动正义的实现,即使身处复杂的社会结构中,也能够秉持内心的信念,促进更深层次的公平。可以说,这本书打破了我对法学的刻板印象,让我开始认真思考走上法律这条道路的可能性。

Q

在初步产生兴趣之后,有哪些具体的经历进一步加深了你对法学的认同,并促使你选择跨考法学呢?

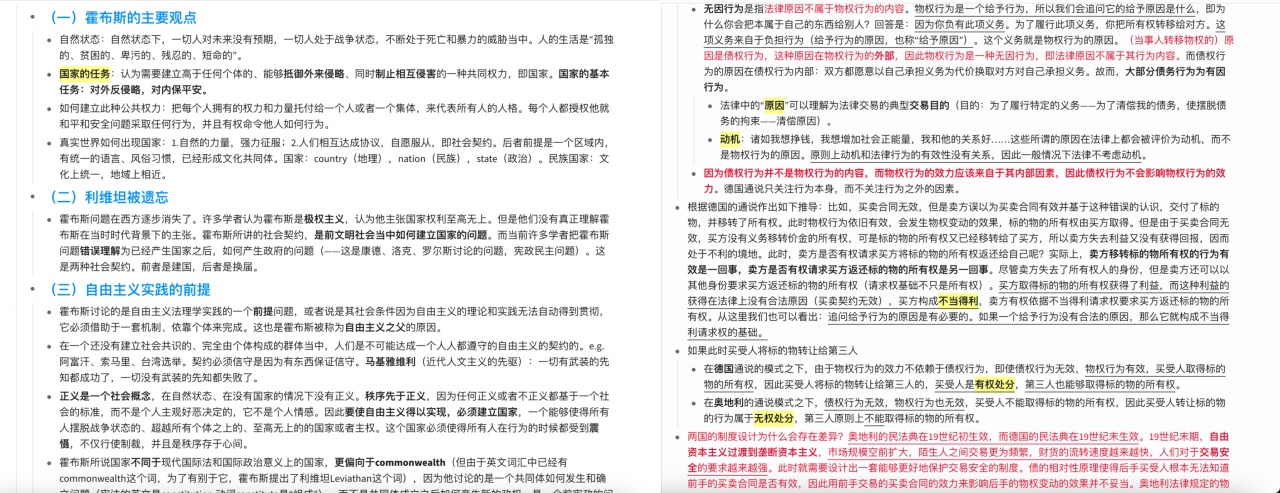

《断臂上的花朵》引发我对法学的兴趣后,我开始寻找与中国本土法律有关的学习资源,包括各大法学院老师们的官摄授课视频和相关书籍。我是从法理学开始的,先看了北京大学苏力教授的公开课程《法理学》及其著作《法治及其本土资源》,随后听了朱庆育老师于2019年在南京大学上的《民法总论》,阅读了王利明教授的《民法学》和王泽鉴教授的《民法总论》,一边学习,一遍写听课笔记、阅读笔记。在这个过程中,我了解到霍布斯的“利维坦国家”是什么,自由主义和个人主义有什么区别,在一个简单的以钱换物的交易中有多少项负担行为和处分行为,德国与奥地利对于物权行为是归属于有因行为还是无因行为有所区别,这种区别源于什么社会变革。每当我随着前辈的思路追索法学问题时,总是感觉到一种踏实的、厚重的快乐。感受到法学既可以拔高到哲学的层面,也可以具体到像一台“精妙的仪器”,既可以探寻社会运转的规律,也可以关注到“社会机器”下的每一个独立的个体。

这种从法学中汲取的精神满足感,让我第一次萌生了转换跑道的念头。到了大二下学期,跨考法律硕士,已经从一个模糊的想法,变成了清晰的目标。不过现实很快摆在了面前——我就读的学校没有法学专业,缺乏师资和课程资源。学法这条路,注定要靠自己一步步摸索。幸运的是,一个偶然的机会,我遇到了一位带我入门的学姐。她极其认真,也极其负责。那时的我,是个彻头彻尾的“法学局外人”。刚开始学中国法,问题又多又基础,甚至有些幼稚。但不管我问什么,她总会用规范的文档回复我,毫不夸张地说,那段时间我积累了可能好几万字的回复文稿,每一篇都是旁征博引,标注翔实——形式和内容都透着一股严谨。在第一次查看回复文档的那一瞬间,我就意识到,法律的严谨、认真,会烙印在我们的每个举止中。而我恰好喜欢这种严谨与认真。

Q

在决定跨考的过程中,面对一个完全陌生的学科体系,你是否也曾经历过犹豫或担忧?最终是什么因素促使你下定决心,成为推动你做出选择的"临门一脚"?

犹豫和担忧确实是不可避免的。最初接触司法考试课程时,我觉得有些法律概念特别绕口,比如刑法中的“因果关系错误”理论,就与我日常的认知逻辑存在较大差异。再加上法律硕士的教材内容特别多,需要记忆和理解的知识点庞杂,确实会让人产生畏难情绪。

另一个现实的问题是,由于当时所处学习环境的局限,当我遇到疑难问题时,身边没有专业老师可以请教,也没有相同备考目标的同学可以讨论。这种“孤军奋战”的感觉在备考初期尤为强烈。

但幸运的是,本科期间频繁处理实验错误和debug的经历,让我养成了一种对自己的信任——也许眼下我还不会,但我相信总能找到办法解决。对于考研而言,重要的事情无非各种帖子里经常出现的那几件事,只要不紧不慢地投入实践就行。路总会有的,况且还有那么多同行之人。

Q

在众多法学院中,你为什么最终选择了国际法学院?你觉得它的哪些特质对你最具吸引力?

我最欣赏的是国际法学院独特的教学理念和课堂氛围。一直以来,我接受的都是传统的教学模式,老师讲,我们听。我在高中时就发现,我偏爱自由度较高的课堂。在这种课堂上我的投入程度会很高,会追寻老师的思维,会质疑,会反驳。而国际法学院正好提供了这样的课堂。

记得在准备申请时,我曾经观看过一些课堂实录,发现有学生提出与老师不同的观点时,老师并不会急于纠正,而是鼓励学生充分阐述理由,并在此基础上展开深入讨论。一个好的法学院一定得有这样的课堂,因为实践就是非常纷繁复杂的,实践中很少有“正确答案”,我们就是需要在不断补充、质疑、再补充的过程中,得出最后的结论。而这是国际法学院的苏格拉底式教学模式能提供的。

另外,由于我很早就决定了往知识产权方向发展,而在考研报名时,我发现国际法学院去年组织了非常多与知识产权有关的学术讲座和实践活动。这一点与我的期望刚好契合,所以选择国际法学院就是命中注定的事。

Q

你具有一定的理工科背景,在接受法学教育后,是否觉得这两种思维模式产生了某种碰撞或融合?理工科训练对你学习法律有什么具体的帮助?

经过这段时间的学习,我感觉这两种思维模式更多是互补与融合,而非对立与碰撞。理工科的四年学习训练让我有意识运用结构化的思维方式。比如在写作任何文章时,我都会先确定中心论点,然后分层展开论证,确保每个部分都紧扣主题。这种思维习惯在法律文书写作中特别受用。之前在法院实习时,带教法官特别强调,判决书的核心在于"逻辑清晰",要能让读者清楚地看到推理的过程——这一点与理工科的论文写作要求非常相似。这种结构化思维方式,使得我能够更快地掌握法律文书的写作要领。

此外,人工智能专业中有大量的实验和项目环节,很多时候遇到的问题都是没有现成答案的,必须自己查阅资料、调试代码、反复验证。这种“自主解决问题”的能力培养,对我跨考法学和之后的学习都有很大帮助。现在面对陌生的法律问题时,我很少会畏惧退缩,而是立即思考:我可以查阅哪些资料?如何拆解这个问题的结构?这种思维模式的形成,或许在较大程度上得益于本科阶段扎实的基本功训练。

值得一提的是,在理解一些新兴科技领域的法律问题时,我能够更好地理解技术实现的细节,从而做出更准确的法律判断。

Q

你目前是否有较为明确的职业方向?比如是否考虑专注于知识产权法这类与技术背景结合紧密的领域?

我目前比较倾向于向知识产权法方向发展,特别是专利保护、反垄断和商业秘密等领域。这个选择基于多方面的考量:首先,知识产权法律实务往往特别欢迎具有理工科背景的人才,我的本科专业与之高度契合;其次,通过持续的学习和探索,我发现这个领域确实能够激发我的学术热情和职业兴趣。

在大四的时候,为了确认我是否对知识产权方向真的感兴趣,我阅读了王迁教授的《知识产权法教程》,并参与有关人工智能生成内容著作权归属的研究课题。在我撰写探讨人工智能创作物版权问题的论文的过程中,我发现这类前沿问题涉及算法黑箱、技术参与度、人类创作意图等多个维度,需要同时具备技术理解和法律分析能力。我的理工科训练背景,能够助力我更好地理解技术细节,从而帮助我尝试在法律分析中提出更具实操性的见解。

Q

目前已开学近两个多月,你有怎样的感受?

“尊重”是这两个多月以来国际法学院留给我最深刻的印象。在这里,老师真正尊重每一个学生的独立思考。课堂上,当有同学给出与众不同的结论时,老师从不会轻易否定,而是追问:“为什么?” 紧接着,这位同学会开始补充TA设想的案情细节,而随着这些细节的加入,一个原本看似突兀的结论,往往变得顺理成章。这个过程让我真切地看到:法律的生命力正在于具体情境。现实中,法院的判决本就可能因案情的细微差别而截然不同。不过,即便某个观点本身未必成立,“允许不同声音充分表达”这件事本身就极具价值。

Q

回顾你从理工科转向法学的整个过程,你觉得哪一段经历对你影响最深?有什么建议想送给和你一样希望跨专业学法的同学?

如果说影响最深的经历,可能还是大二那年的阅读和思考期。那是我第一次系统性地接触法学经典著作,也是我第一次认真思考自己未来要选择怎样的发展道路。那段时光让我明白,真正的选择不是盲目跟风,而是建立在充分了解和深度思考基础上的理性决定。

对于同样希望跨专业学习法学的同学,我有以下几点体会想分享:首先,不要因专业背景不同而自我设限。理工科的逻辑训练、建模思维、解决问题的方法,在法学学习中同样具有重要价值。法律从来不是呆板的条文,它需要严谨的逻辑和系统的思考,这些都是理工科培养的逻辑思维与解决问题的能力。其次,在犹豫是否要换专业前,可以通过读书、参与相关课题研究、听课、听讲座等形式来验证自己的兴趣是否坚定。再次,保持开放和主动的学习态度。跨专业意味着需要弥补知识体系的差距,这就要求我们更要主动寻找学习资源,勇敢地向他人请教。最为重要的,则是倾听自己内心的声音。选择不应只关乎前景与他人的期待,更要契合你的热爱与价值观。唯有找到那条真正属于自己的路,才能走得更长远,更快乐。

“我相信所有的努力,最终都指向一种自由——思想的自由、选择的自由,以及在复杂世界中保持清醒的自由。”