序言

Mark Feldman,北京大学国际法学院(英文简称“STL”)执行院长、法学教授。自2011年加入STL以来,他曾教授《美国合同法》《条约仲裁》《国际商事交易》等课程。

Feldman院长拥有威斯康星大学文学士学位,并入选美国大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)。他在哥伦比亚大学法学院获得J.D.学位。他曾在南非向民主转型期间在莱索托担任和平队志愿者,也曾担任美国第六巡回上诉法院法官Eric L. Clay的法官助理,并在Covington & Burling律师事务所执业数年。

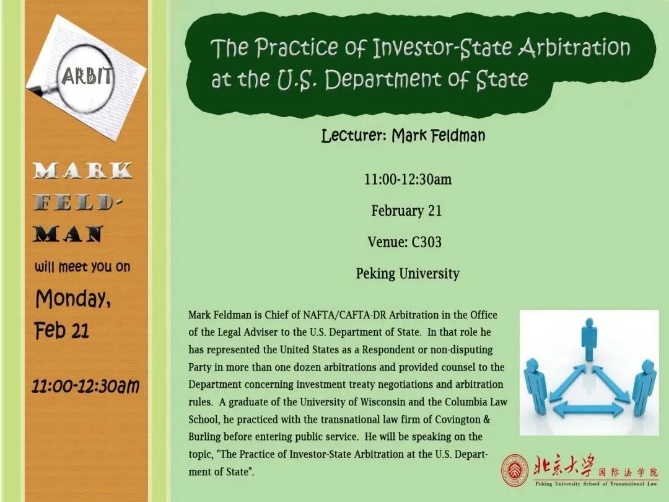

Feldman院长有丰富的政府工作经验,曾担任二十国集团智库会议的沙特阿拉伯贸易、投资和经济增长工作小组成员,世界经济论坛/ICTSD的E15倡议投资政策工作组成员。他曾在美国国务院法律顾问办公室担任NAFTA/CAFTA-DR仲裁主管,他领导的团队曾为美国双边投资条约和自由贸易协定投资章节(包括TPP和美中BIT谈判)的谈判提供法律咨询

好奇心驱动着Feldman院长不断寻找与众不同的有趣经历。21岁那年,他前往莱索托,担任和平队志愿者,并亲眼见证了南非向民主的成功转型。担任和平队志愿者的经历对他产生了怎样的影响?结束志愿服务后,他为什么选择继续攻读法学院?在美国国务院法律顾问办公室工作是怎样的体验?又是什么机遇使他了解并加入STL?作为执行院长,他对STL又抱有何种期待呢?让我们一起倾听Feldman院长的分享。

Q:您本科就读于威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison),并入选美国大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)。您能和我们分享一些您大学时代的故事吗?

威斯康星大学(University of Wisconsin)是一所著名的公立大学,师资雄厚,是美国最具进步性的学校之一。麦迪逊是美国最佳大学城之一,许多才华横溢、积极进取的人才汇集于此,他们大多是各自领域的佼佼者。

我17岁那年进入威斯康星大学,面对学校提供的众多课程,我有些不知所措,因为我不确定自己的发展方向。在第一个学期,我选修了Elliott Sober教授的《哲学概论》课程。这门课程让我感受到了与哲学的联结,并让我意识到自己在这个领域有一定天赋。因此,我在哲学领域继续深入探索,并修读了一些法哲学课程。与此同时,我也开始修读政治学学位的课程。很快,我就修够了双学位的学分——我决定攻读哲学和政治学双学位,但我与哲学的联系更紧密。我还修读了Joel Grossman教授的本科《宪法》课程,这也是我最喜欢的课程之一,这门课程促使我更认真地思考未来从事法律行业的可能性。

Q:大学毕业后,您在莱索托(Lesotho)担任和平队(Peace Corps)志愿者。您当时为什么想要加入和平队,成为一名志愿者呢?您能分享一些您担任志愿者期间的故事吗?您是在1992年到1994年间前往莱索托的,当时正值南非向民主转型时期,南非经历了相当大的动荡,您能分享一下您当时的见闻吗?

在威斯康星大学读书期间,我全身心地投入学习——虽然我对学习充满热情,但我也意识到需要从紧张的学术生活中抽身休息一下。当时,我在去法学院深造和继续哲学研究之间犹豫不决,我想花时间再好好考虑一下。此外,我对在发展中国家的独特经历非常感兴趣。

成为和平队志愿者是威斯康星大学的一项传统。在美国,威斯康星大学毕业生加入和平队的数量始终位居前列。作为申请者,我有机会选择服务的地区,我选择了非洲,因为这可能是与和平队关系最密切的地区。和平队提供了两个选择:纳米比亚(Namibia)和莱索托。这个选择并不好做。莱索托的项目更为成熟——即使在上世纪90年代,和平队也已经在莱索托发展了二十多年;而纳米比亚项目才刚刚启动。我最终选择了莱索托。

1992年11月,21岁的我抵达莱索托——那是一个被南非环绕的国家。我在一所中学教书。我记得第一次见到学校校长时,他看了我一眼,说:“他很年轻。”可能是因为我看起来只有十七岁。在莱索托,我教授英语和科学,并开展了预防艾滋病的教育工作。我的学生大多是15岁左右的中学生,其中一些因为曾中断学业,年龄稍大一些。我并不比我的学生大多少。我从学生那里得到了积极的反馈,这让我享受课堂。这段经历也是我在职业生涯后期选择法学教学的原因之一。

莱索托是一个独立主权国家,但由于其地理位置,南非的文化、政治和经济不可避免地影响到它。我住的地方离南非边境很近——从这里看到的大部分景色都属于南非。那是一个不可思议的时刻:我们和平队小组于1992年抵达时,纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandel)几年前才从监狱中获释。在1992年和1993年期间,人们普遍预期曼德拉将当选总统,但南非向民主过渡是否会顺利完全是未知数,人们为可能的动乱做好了准备。1994年4月的平稳过渡实在是不可思议。在我的一生中,没有任何人能像曼德拉那样激励我:在监狱中度过了近三十年后,他重新做好了领导国家的准备,化干戈为玉帛。1994年,整个国家以前所未有的决心团结在曼德拉身后,这种力量令人震撼。

有些事让我恍惚间仿佛回到90年代的南非,其中之一是南非现任总统Cyril Ramaphosa。30年前,当我在南非时,Ramaphosa的名字随处可见:他当时是曼德拉领导的非洲人国民大会(African National Congress)的秘书长。另一个让我回忆起那时的事物是南非国旗:1994年,随着南非向民主过渡,国家使用了全新的国旗,新国旗上的“Y”形象征着国家的统一与团结。新国旗在1994年约翰内斯堡的街道上随风飘扬,场面十分震撼。亲眼见证1994年南非的历史性变革是极其令人动容的经历,我当时就意识到,我这辈子可能不会再经历如此重大的变革时刻了。

Q:您认为,在莱索托担任和平队志愿者的经历对您有哪些重要影响?

我在莱索托期间受益颇多,其中最大的感悟是:如果你想真正了解一个地方,你必须亲身在那片土地上生活一段时间。1992年底,当地局势相当不稳。我刚到莱索托时,美国大使馆的一位工作人员告诉我:“如果你想了解这里,就不要只关注种族问题。”我非常震惊,因为当时美国国内对南非的报道似乎只关注种族。他的这一建议非常宝贵,因为有一些与种族无关的重要议题正驱动着历史的发展,例如联邦制和新体系下的权力分配。超越种族界限的联盟正在形成,以支持更加分权的体系。如果那时我没有前往莱索托,就不会有机会获得这些见闻。

娱乐生活则提供了另一种视角,让我认识到亲临实地对了解一个地方至关重要。在我去莱索托前,对于南非音乐,我只熟悉雷村黑斧合唱团(Ladysmith Black Mambazo)和Miriam Makeba:雷村黑斧合唱团因与著名的Paul Simon合作而在美国家喻户晓;著名流行歌星Miriam Makeba也在美国颇有名气。但当我到达南非时,我很快发现Brenda Fassie才是当地流行音乐的主流,超市、村庄、公共汽车、溜冰场……处处播放着她的音乐。

今年早些时候,在新加坡举行的年度政府间安全峰会——香格里拉对话会上,有一件事也印证了我的想法。根据我看到的报道,一位美国高级官员被问及,美国在印度-太平洋地区的战略如何与东南亚国家联盟(简称“东盟”)的中心原则相互作用。根据中心原则,作为区域组织的东盟应当在所有事关亚太地区的区域倡议中发挥核心作用。但从报道来看,至少在那个时刻,美国似乎可以更关注中心原则。如果你身处亚太地区,就会知道东盟的中心原则是每日关注的焦点,美国在该地区的任何战略都应当重视这一原则。置身当地才能够真正理解这里发生了什么,人们关心的是什么。

Q:您提到,您加入和平队的原因之一是想再考虑一下究竟是继续学习哲学还是法律,随后您进入哥伦比亚大学法学院(Columbia Law School,以下简称“哥大法学院”)继续学习。您最终选择法学院的原因是什么?您能和我们分享一下您在哥大的生活吗?

我在和平队的经历无疑增强了我对法学院的兴趣。在我的志愿期接近尾声时,我与一位和平队官员见面,确认回国行程,他问及我未来的规划。我说:“我正在考虑申请攻读哲学院或法学院的研究生,但尚未决定。”他毫不犹豫地推荐我去法学院。我问他原因,他说,“因为我就是哲学博士。”最终,我选择了法学院。

我可以分享一些我在哥大法学院的时光。去年,传奇的法学理论家Joseph Raz教授逝世。他曾是我在哥大法学院就读时的教授。他的逝世让我猛然意识到,我能够在那个时期的哥大跟随如此多的传奇人物学习,是一件多么幸运的事情。

我在哥大的其中一位教授是Oscar Schachter教授,他在20世纪积极参与联合国事务,自20世纪70年代以来一直在哥大任教。Louis Henkin教授也是我的老师,他是人权法的先驱,也是国际法领域的巨擘。我的另一位教授Jack Greenberg曾与Thurgood Marshall共同代理由美国最高法院审理的布朗诉教育委员会案(Brown v. Board of Education),Marshall后来担任了美国最高法院的大法官。

我学习的南非宪法的课程是由Greenberg教授和Albie Sachs法官共同教授的,当时在南非宪法法院供职的Sachs大法官是南非宪法的重要起草者。我还选修了E. Allan Farnsworth教授的课程——你们可能在我们《美国合同法》的课程上见过这个名字,他主导了《美国合同法重述(第二版)》(Restatement (Second) of Contracts)的起草。我记得有一天,在上另一门课的时候,隔窗望见Farnsworth教授走在百老汇大道上,同班的另一位同学也看到了他的身影,惊叹道:“天呐!那是E. Allan Farnsworth!”能够向这些传奇人物学习,是多么幸运的一件事情。

我的另一位教授George Bermann至今仍然活跃,我偶尔还会见到他,我仍然不习惯直呼他为George,我更喜欢称他为Bermann教授。我还修过John Manning教授的课程,后来他去哈佛大学法学院任教,并担任该院院长。

对我来说,能够在那时的哥大读书非常幸运。那时,这些传奇人物在大厅里来来往往,通过观察和学习他们各自独特的教学风格、观点和兴趣,我受益匪浅,他们追求卓越的精神深深影响着我。

Q:您能分享一下您在法学院读书时难忘的经历或故事吗?

我的第一堂《合同法》课程就非常难忘,它恰好也是我在法学院的第一节课。我们这个大班有一百多名学生,我是第一个被点名的学生。我依然清楚地记得,教授这门课的Barbara Black教授低头查看学生名单,她低沉的嗓音透过麦克风念道:“Mark……Feldman.”我想:“不会吧!怎么能第一节课就点到我啊!”我记得Black教授用低沉而严肃的语气问了一个关于《统一商法典》(Uniform Commercial Code)中 “买方购买替代货物(cover)”含义的问题:“他们所说的‘cover’是什么意思?”好在我答出了这个问题。

还有一个关于Black教授的趣事。哥大法学院的图书馆位于三楼,教授办公室和休息室大多在更高层。有一次,我们一群人,包括Black教授,都在一楼乘坐电梯前往上层,没有人去三楼。然而,电梯通常会停在三楼,因为图书馆在那。拥挤的电梯里,一个明显很着急的人抱怨道:“我就知道会在三楼停下来。”站在电梯靠后的Black教授幽幽道:“你真是个灾难预言家。”说得太妙了。

Q:法学院的生活确实令人难忘。回首过去,您认为哥大法学院J.D.项目对您最重要的影响是什么?或者说,您在那里学到的最有价值的是什么?

我在哥大学到的最重要的一点是:在一群才华横溢的人之中冷静持重。这里的同学的优秀程度确实令人生畏。但慢慢地,我意识到我属于这里,我能够在任何情况下融入竞争。在一个充满挑战和竞争的环境中,保持平和与自信至关重要。竞争和压力是专业世界的常态,我们需要学会在压力下成长。而顶尖的J.D.项目为学生们提供了过渡的机会,使他们能够在最高水平上竞争并且取得成功。

Q:我们经常将J.D.教育称为“专业教育(Professional Education)”。您如何理解其中“专业”一词?

所谓“法学专业教育”(professional legal education),是指你要为成为一名专业的法律人做好准备,这一“专业”有自己特定的标准、责任和行为要求,专业的法学教育能够帮助学生在专业知识和职业道德等方面达到更高水平。

Q:在法学院时,您考虑过未来的职业道路吗?比如,您是否曾考虑过在仲裁领域执业?您是如何规划自己的职业道路的呢?

在法学院读书时,我考虑过将国际仲裁作为自己的执业方向。因此,我一直关注在国际仲裁领域颇有建树的Bermann教授。然而,短期内,我主要在试图了解不同律所及其业务领域。我对国际业务略有兴趣,但并不多。我在Shearman & Sterling律所做了一年的国际交易业务。然而,我很快发现自己真正的才能在于写作、发掘并展示论点。在交易业务中,我无法充分发挥这些才能。于是,我开始考虑转向争议解决领域,无论是诉讼还是仲裁。

决定转行后,我在美国第六巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit)担任Eric L. Clay法官的法官助理。这对我来说意义非凡,因为法院的所在地底特律是我的家乡,这样我可以经常见到家人。亲身体验法院工作,观察不同律师风格各异的庭辩,这是一段非常难忘的宝贵经历。第六巡回法院的口头辩论在辛辛那提(Cincinnati)举行,因此,我多次前往辛辛那提。我从法官、法官助理以及经验丰富的律师的表现中获益良多。这段经历让我更深刻地了解了什么是专业领域的最高水平。

结束了法官助理的工作后,我在2001年加入华盛顿特区的Covington & Burling律师事务所,专注于诉讼和仲裁,同时也参与了一些关于双边投资条约(Bilateral Investment Treaties,BITs)的工作。在Covington期间,虽然我没有直接参与投资条约案件,但我与Stuart Eizenstat密切合作,处理了许多与投资条约相关的问题。

在Covington工作的这些年里,两位律师给我留下了深刻的印象——一位是之前提到的Stuart Eizenstat,另一位是Lanny Breuer。他们都曾是政府高层:Stuart Eizenstat曾担任美国驻欧盟大使和美国财政部副部长,Lanny Breuer曾担任克林顿总统的特别顾问。

在与这些资深专业人士合作的过程中,我学会了如何抓住复杂问题的实质,化繁为简。这些高层领导的时间宝贵有限,我常常需要在一两分钟内,清晰地阐述出问题的复杂性、其底层逻辑以及需做出的关键决策。这种经历是一次难得的学习和成长机会。Stu和Lanny对我这样一名初级律师也十分关怀和尊重,与他们共事是我职业生涯中最宝贵的经历之一。这不仅和他们与人为善的性格有关,也和他们的所处的决策位置有关:在如此高的层级工作,他们往往更专注于优秀的想法和正确的答案,而不是过于关注内部的等级制度。在他们眼中,只要是好的想法或正确的答案,不论出自何人,都值得重视和采纳。好主意就是好主意,好答案就是好答案,无关乎提出者的资历。

Q:您曾在美国国务院法律顾问办公室(Office of the Legal Adviser at the U.S. Department of State)担任律师顾问和北美自由贸易协定(NAFTA)和中美洲自由贸易协定(CAFTA-DR)仲裁主任,您能分享一些在美国国务院法律顾问办公室工作的故事吗?

正如许多威斯康星大学的毕业生选择加入和平队一样,许多Covington律师后来都选择到政府工作,包括美国国务院。我曾在美国国务院法律顾问办公室(Office of the Legal Adviser)工作,当时那里有几百名律师。这段经历,就像我之前担任的法官助理一样,为我深入理解这些重要机构的内部运作提供了宝贵的视角。在美国国务院工作期间,我致力于投资条约(Investment Treaty)问题,重点在争议解决,偶尔也会参与谈判。我花了五年半的时间,几乎专门研究投资条约的相关问题。这样的经历无疑是罕见的。

我在美国国务院工作的前半段时间里,John Bellinger担任法律顾问(Legal Adviser);随后由Harold Koh接任。法律顾问与美国国务卿紧密合作,其重要性不容小觑。

我有幸与Harold Koh共同处理了一起投资仲裁案件,即Grand River Enterprises v. United States,Harold Koh花了大量时间与我们的法律团队一起处理这个案件,这并不是常事,因为他还有许多其他工作。在此案中,Harold进行了详细的开场陈述,这份陈述现在仍可以在美国国务院网站上找到。看到这样一个高级别的法律专家如此投入一个案件,真是鼓舞人心。

此外,Grand River案与我今年早些时候和Crina Baltag博士在华盛顿特区共同主持的ITA-ASIL会议(Institute for Transnational Arbitration/American Society of International Law)也有联系。我们的主讲人,索邦法学院(Sorbonne Law School)的Hélène Ruiz Fabri教授围绕交叉性和国际仲裁这一开创性的主题进行了精彩的发言。“交叉性”这一概念源自批判性种族理论(Critical Race Theory),指出不同社会身份——比如种族、性别和性取向——可能交织在一起,相互作用,形成新的歧视形式和不利境遇,现有的法律可能无法完全解决这个问题。在主旨演讲中,Fabri教授将交叉性定义为“复杂性理论”,并讨论了三起近期投资者-国家争端相关的复杂性。Fabri教授强调,这类复杂性不能通过简单的、二元性的方法得到妥善处理,因为这些纠纷解决方法往往只关注投资者和国家的利益。Fabri教授的演讲让我想起许多案例,Grand River案就是其中之一:原告作为加拿大第一民族(Canadian First Nations)的成员,提出的一些论点就涉及国际法下的原住民的权利。

Q:您在2011年加入STL。当时STL还是一所刚起步的学院,学生和教授数量相对较少。您最初是怎样了解到STL的?促使您加入STL的因素有哪些呢?

我第一次了解到STL是在去美国国务院上班的路上。那是2010年的一天,我正准备乘坐公交车去地铁站。上车时,我发现电子邮箱里有一封来自Stephen Yandle院长的邮件,里面详细介绍了STL。STL听起来很有趣,这显然是一个全新的、大有可为的项目。随后,我在华盛顿特区与创院院长Jeffrey Lehman以及Yandle院长见了面。2011年2月,我参观了STL的校园。

美国国务院的工作经历为我转向STL提供了一个不错的过渡。我曾参与中美双边投资协定谈判的早期阶段,这也是我首次见证中国作为规则制定者的角色。到了2010年左右,中国在国际事务中的参与程度显然在迅速提升。

Harold Koh在我转向STL的过程也起到了重要作用。2010年,当我考虑转向教学并与美国几所学校接触时,我咨询了Harold。Harold在耶鲁大学法学院工作多年,他无疑是寻求建议的理想人选。他与Lehman院长和Yandle院长相熟,在得知STL是我的考虑对象之一时,他建议我选择STL。在那时——2010年——STL还相对较新,师生规模都比较小。可以说,我加入STL的决定是放胆一试。Harold Koh的大力支持、2011年初在STL校园的体验,与Lehman院长和Yandle院长的深入交流,都是我做出这个决定的重要原因。当然,我的家人也给了我极大的支持。当时,Nyaguthii Chege和我正在抚养两个年幼的孩子。她非常支持我的选择,2012年至2014年间,她在STL工作了两年。我们的孩子也非常理解,适应能力也很强。没有家人的支持,这个决定是不可能完成的。

Q:我们注意到您的职业生涯经历了几次重大转变,这与我们所看到的一些法律从业者的线性职业轨迹不同。在您每次的转型过程中,您是否会感受到压力和焦虑呢?

确实,每次职业转型都伴随着压力和焦虑,但相较于许多律师——他们通常出于合理的理由非常小心谨慎——我对风险的适应能力可能更强。我非常珍视有趣的生活经历。21岁那年,我来到了莱索托,亲历了南非向民主的转型。我明白,我可能再也不会经历那样兴奋和激动的感觉。但我仍然不断寻求那些独特的生命体验,追寻那些能让我深入洞察和理解的新奇经历。对这种生命体验的渴望塑造了我独特的职业轨迹。

Q:您能描述一下STL创院之初的情况吗?当时的氛围是怎样的?您认为,这些年来,STL发生了哪些变化?

与现在相比,STL刚成立时的氛围大为不同。当时,学院规模较小,一年级的新生大约只有50名;教师数量也比较少,大家彼此都非常熟悉。2011年的中美关系与今天的情况也有很大的不同。那时,大部分教授都是美国人,许多来自美国顶尖学府的知名教授加入我们,像Matthew Stephenson和Jack Goldsmith这样的学术巨擘在校园里来来往往,这非常振奋人心。一切都充满了新鲜感和无限的可能性。

STL刚刚进行了十五周年院庆。在过去十五年中,我们无疑已经成长为一个更加成熟和稳健的学院。然而,像任何机构一样,保持一如既往的活力是极为困难的。与此同时,我们又经历了两个重要的转变:一个是代际上的转变,另一个是经济形势上的转变。目前中国的经济形势比以往更具挑战性,尤其是对近期的毕业生而言。此外,由于各种因素,现在这代学生面临着前所未有的焦虑和抑郁问题。

在STL15周年之际,我们也应该牢记STL现在拥有的诸多优势,STL已经是一个比较成熟的学院。早年间,STL的学生经常需要向潜在雇主介绍STL;而现在,这已经不再必要了,雇主知道、了解我们——我们的许多毕业生现在在各种头部机构和部门担任高级职位,不仅包括外资律所和头部内资律所,还有国际组织、跨国企业、国有企业和政府部门。随着我们进入一个更成熟的发展阶段,加强与校友的联系变得尤为重要。这是STL早期毕业生不曾拥有的宝贵资源。

我还要强调的是,在Philip McConnaughay院长的领导下,我们的班级规模显著增加,这也使我们的校友规模以前所未有的速度增长。2013年,当McConnaughay院长加入STL时,一年级新生的数量仅为目前的三分之一,而现在,我们一年级的新生人数约为150名。

Q:您提到,STL学生面临日益严重的焦虑,不同时代的年轻人面临着不同的压力和挑战。您能够进一步描述一下您观察到的不同时代青年人面临的压力吗?您认为我们应该如何应对这些压力?

在STL成立初期,学生们是所谓的“千禧一代”,你们可能更习惯称他们为“90后”;而如今的学生则属于“Z世代”,也就是“00后”。这两代人间存在明显的代际差异,我认为,这主要是由于2010年前后社交媒体平台的逐渐兴起造成的。比如,1992年出生的人与1998年出生的人,就存在着显著的代际差异。对于1998年左右出生的人来说,他们是在 YouTube、Instagram、Twitter、微博和微信的世界中长大的。在STL十周年院庆上,我曾就代际差异问题发表过演讲,题目是《STL这一代》(Generation STL)。

这种代际差异也反映在STL的学生身上。近些年来,受社交媒体等因素的影响,焦虑和抑郁问题变得更加普遍,我们家也经历过这些挑战。对于Z世代的学生来说,社交媒体在他们的整个生活经历中如影随形,随之而来的是许多触发焦虑的诱因,包括错失恐惧症(Fear of Missing Out)、不断的自我比较,以及呈现理想化、非现实的自我形象等。此外,Z世代还面临着疫情、严峻的就业市场、气候和可持续性问题,以及日益加剧的地缘政治挑战,这些都进一步加剧了他们的焦虑。在任何教育环境中,重视这些问题并寻找缓解之法都至关重要。特别是对STL来说,我们独特的多元文化环境要求我们对文化差异保持敏感,并特别注意我们的行为——在一个文化中适当的行为可能在另一个文化中是不妥的。同时,在法学院里,压力和焦虑是不可避免的,但我们必须确保压力和焦虑保持在合理且可控的范围内。

Q:激励您一直留在STL任教的原因是什么?

我对教学充满热爱。我从未有过“哎,今天又要去上课”的想法。虽然我不认为自己有非凡的天赋,但我确实有一些过人之处。年轻时,我有一些运动天赋,这可能会让你们有些意外。我也擅长逻辑推理、公共演讲和随机应变。做自己擅长且被人们赞赏的事情能给人极大的满足感。三尺讲台对我来说简直是再合适不过了。

我已经在STL工作了很多年,也没有离开的打算。我曾访问过全球各地的许多学校,我发现STL学生在课堂上的活力和热情是独一无二的。我已经习惯了这里充满活力的环境,这对我来说非常重要。

Q:在您看来,STL的目标是培养何种类型的人才?STL毕业生的职业路径随着时间的推移有何变化?STL应该如何帮助学生为不同职业道路做准备?

我在哥大读J.D.时,周围都是天资过人、想要闯出一番事业的人。他们往往朝着不同的方向发展,甚至开辟全新的道路。STL也是如此:我们的毕业生抓住了许多不同且有价值的机会,既涉及私营部门,也涉及公共部门,我们有些毕业生也选择了创业。这充分说明了创造力和想象力的价值。我们的目标是每天在课堂上培养和鼓励创造力:我们鼓励学生积极参与,理解不同观点,并从不同角度探讨问题。通过培养创造力,STL的学生能在各个领域中脱颖而出,坚定地追求他们的理想和抱负。

自STL成立以来,我们毕业生的职业轨迹发生了显著变化。最初,STL的培养重点是让毕业生进入大型全球律师事务所。然而,随着时代变迁,许多学生选择了更多不同的领域,包括中国的头部律所、政府机构、国有企业、国际组织和跨国企业。

尽管存在多样化的职业路径,但老师们在课堂上传授的基本技能一如往昔。STL培养了学生严密的分析能力,使他们能够从不同的视角看待问题,同时培养了他们的创造力以及富有想象力的思维能力。同时,学生们还能掌握类比、区分等核心的普通法技能。

此外,学生们将学习如何与才华横溢的同学们相处和交流。同学们知道需要为每一堂课和每一次会议做好准备,并意识到缺乏准备很快就会露出马脚。这种做好充分准备并参与和融入课堂的韧劲是STL教育的重要组成部分,无论学生最终选择追求何种职业道路,都会从中受益。

Q:STL同时提供完整中国法法律硕士(“J.M.”)课程与普通法Juris Doctor(“J.D.”)课程。我们经常形容STL是一座独一无二的法学院,那么,在您看来,是什么让STL如此独一无二呢?

毫无疑问,STL是独一无二的。我们将普通法课程与中国法课程相结合,并且着重强调跨国属性。值得注意的是,近些年中国的涉外法学教育发展势头迅猛,这反映了中国对法律实践中跨国技能的日益重视。但目前,STL仍然是中国范围内唯一一所由来自世界各地的常驻教师授课,将普通法课程与中国法课程相结合的法学院。即使中国出现了许多涉外方向的法律硕士项目,STL依旧保持着自己的独特性。

随着时间的推移,STL的师资队伍也在不断发展。其一,早期,我们的教授大多数来自美国顶尖法学院。如今,虽然一年级的课程仍然遵循美国的J.D.模式,并由具备美国J.D.背景的教师教授,但是高年级的进阶选修课提供了更为全球化的视野。这一变化对学院发展产生了积极影响,我们不仅吸收了J.D.教育的精髓,同时也拓展了全球多元化的视角和思维方式。其二,我们的中国法项目也实现了明显的突破,这在很大程度上得益于茅少伟老师的努力,他率先在中国法课堂中引入了一系列创新的教学方法,比如苏格拉底式教学(Socratic method)、案例教学法以及课堂讨论互动,树立了新的教学标准。

我们的J.D.项目一直备受关注,有时甚至受到严格审视。我认为STL的J.D.项目与我对美国大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)的理解是一致的。(编者注:美国大学优等生荣誉学会是美国最古老的也是最负盛名的学术荣誉协会,旨在促进和倡导文科和理科的卓越发展,并将最优秀的文科和理科学生引导至选定的美国学院和大学。)我在威斯康星大学被评为学会会员时,对自己在学业上的努力感到惊喜和自豪。该学会的标志是一把金钥匙,即Phi Beta Kappa钥匙,它象征着最热诚的学术投入以及最高的学术成就。值得注意的是,这把钥匙是象征性的,它并不能为你打开现实世界的“锁”,解决现实世界中的具体问题。

我们有时候确实会只从功利主义的角度来看待J.D.项目,关注它能够解开什么样的“锁”,帮助解决什么现实难题。但在我看来,J.D.项目,如同Phi Beta Kappa钥匙,代表了一种特殊的经历和一定水平的成就,这些只有少数的个体才能拥有。在中国,没有其他法学院能提供与STL相似的经历。我们的J.D.项目提供了一种极其珍贵且绝无仅有的体验,STL的学生们正沿着一条在中国乃至全世界都独一无二的道路,稳步向专业世界过渡。

Q:前段时间举行的旧金山中美元首会晤取得了一系列成果,为中美关系增添了稳定性,为世界和平发展注入了正能量。您认为,中美关系对STL有什么样的影响呢?

最近在旧金山进行的中美元首会晤,以及过去几个月中美两国高级别官员线下交流的显著增加,都非常鼓舞人心。毫无疑问,中美关系对STL至关重要。STL成立于2008年,正处于中美关系良好发展的时期。正如我之前提到的,在那个时候,我正参与两国间的双边投资条约谈判。

STL的两位创始人,Lehman院长和时任北京大学深圳研究生院院长的海闻,预见到STL能够培养出加深中国与世界其他地区联系的“桥梁型人才”(Bridge People)。正如Lehman院长在STL创院十五周年庆典上所提到的,他和海闻特别期待这两类 “桥梁型人才”——STL的中国学生和STL的国际化师资。具体来说,STL的学生可以成为“连接中国与世界其他地方的桥梁”,而STL的国际化师资则可以成为“连接其他国家与中国的桥梁”。

在中美关系方面,正如我在STL创院十五周年庆典上所述,尽管过去15年里,两国间的互动程度有所波动,但自2008年以来,我们机构在工作层面的接触一直持续而密切。

我特别想提及的是,对STL的国际化师资来说,与中国年轻一代的学子互动并聆听他们的见解非常重要。作为STL的国际教师团队,我们总是期待听到学生们的不同观点,因为他们的想法常常以意想不到的有趣方式给我们带来新鲜感和启发。在招募来自全球各地的授课教师时,我们也会强调与学生互动以及从中获得全新洞察的重要性,这将成为他们未曾预期的珍贵体验。

Q:一些学生对参与跨国法律实践非常感兴趣,比如条约仲裁和国际商事仲裁,但是似乎中国大陆地区并没有特别多这样的工作机会。学生可能会担忧律所里跨国争议解决的工作机会也在逐渐减少。您是如何看待这个问题的呢?

我相信对STL的同学们来说,国际商事仲裁领域仍存在很多的工作岗位。中国大陆的仲裁机构在这一领域下一步的关键举措是处理更多的英文案件。构建全球用户对诸如中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC,以下简称“贸仲委”)和深圳国际仲裁院(SCIA,以下简称“深国仲”)等中国仲裁机构的信任也需要时间。培养这种信任有多种方式,其中之一是聘请顶尖的仲裁专家来处理案件。一旦全球仲裁界看到这些顶尖仲裁员正在处理贸仲委和深国仲管理的案件,这些机构的声誉也会随之提高。但这个过程确实需要时间。

亚洲基础设施投资银行(AIIB,以下简称“亚投行”)一直努力树立作为一个多边发展银行的良好治理声誉。但今年早些时候,一位加拿大国民的高调离职引起了广泛的媒体关注。这个事件会挫伤亚投行内部的士气,因为他们一直在低调地开展业务,避免成为媒体焦点。不幸的是,这次高调的离职事件,而非机构的重要日常工作,却成为了媒体关注的中心。我认为,亚投行、贸仲委和深国仲等机构需要保持长远视角,继续他们的日常运营。只有通过长期稳定和持续的工作,一个机构的声誉才能逐渐建立。

Q:经过多年的法律实践与教学,对您来说,法律最有趣或最吸引人的方面是什么?

对我而言,这与国际仲裁领域的特殊性密切相关,我特别珍视能够将学术界和实务界连接起来的机会。因此,在2023年担任ITA-ASIL会议的联合主席对我来说是个极好的机遇。这个年度盛会的独特之处在于学者和实践者齐聚一堂,共同探讨和交流。我很享受这种学术与实务相结合的环境,只专注于学术问题或具体实务问题的会议并不是我的首要关注点。这也是为什么在我的学术生涯中,我一直思考如何通过学术研究影响政策。去年我应邀就《中华人民共和国仲裁法》修订草案提供自己的见解,这种机会对我弥足珍贵。

Q:作为学生,我们经常因为不确定自己的职业方向而感到焦虑,您能根据自己的经验,为我们提供一些建议吗?

关注和预测市场的趋势、保持灵活性,以及愿意接受新兴的工作机会,这非常重要。比如,在美国,每当经济低迷时,破产业务就是人们常提及的一个领域,因为在经济困难时期,它能提供稳定的工作岗位。相比之下,并购领域工作机会的数量并不稳定,在经济困难时期更是如此。当你还是初级律师时,要尽可能多地学习,密切关注每个人的工作内容,向所有人学习,当然也包括团队中的资深律师。

Q:今年是STL建院15周年。您对STL这座学院、仍在学院内学习的莘莘学子以及已经毕业的校友们有怎样的期许呢?

我们不再是一所初创学院,我们现在已经拥有较为成熟的校友网络。过去15年中取得的成就——特别是我们校友的卓越成就——应当成为吸引学生和招聘教职工的关键因素。2008年STL成立时,我们的独特性无与伦比。令人振奋的是,到了2023年,我们仍然保持着这种独特性。我们的模式难以被复制,2008年时,这便是我们巨大的优势,到了2023年,这一优势仍然瞩目。如今,我们已经拥有遍布中国和全球各地的1000多名校友,他们在各自的领域做出了卓越的贡献,并且对STL抱有深厚的感情。STL未来可期!

*本篇访谈由冯池、李超群、卢晴、孙凡舒、尹馨宜同学采访、撰稿、翻译;由卢晴、孙凡舒同学校对。